林徽因:錯位的“太太客廳”(第3/8頁)

喬遷新居的梁家又恢復了喝下午茶的習慣,金嶽霖還養了一只用作觀賞的黃羽大公雞。田野風清,林徽因又萌發了詩意,她在《除夕看花》一詩中寫道:

新從嘈雜著異鄉口調的花市上買來,

碧桃雪白的長枝,同紅血般的山茶花。

著自己小角隅再用精致鮮艷來結采,

不為著銳的傷感,僅是鈍的還有和剩余下!

……

今日的腳步,再不甘重踏上前時的泥沙。

月色已凍住,指著各處山頭,河水更零亂,

關心的是馬蹄平原上辛苦,無響在刻畫,

除夕的花已不是花,僅一句言語梗在這裏,

抖戰著千萬人的憂患,每個心頭上牽掛。

1940年10月13日,日機的狂轟濫炸逼著逃難者繼續撤離。棲居龍泉鎮的中研院史語所、社會所和中博院等單位將遷往四川,梁思成主持的營造學社也不得不隨行。梁思成既是史語所的通信研究員,又兼中博院建築資料委員會主任。他在給費正清的信裏抱怨道:

這次遷移使我們非常沮喪。它意味著我們將要和我們已經有了十年以上交情的一群朋友分離。我們將要去一個全然陌生的地方,遠離都市,那裏除了中央研究院各個研究所,別無其他機關。大學將留在昆明,老金、端升、奚若和別的人也將如此。不管我們逃到哪裏,我們都將每月用好多天、每天用好多小時,打斷日常的生活——工作、進餐和睡眠來跑警報。6

1940年11月底,搬遷開始。臨行時梁思成忽然發燒,只好暫時留下。林徽因領著母親,帶著兩個孩子,隨史語所的眷屬,坐卡車離開昆明。車上共有三十多人,年齡從七十歲的老人一直到繈褓中的嬰兒。大家坐在敞篷卡車上,兩腳叉開坐在行李卷上。路不平,五肺六臟都差點吐出來,車顛簸,大家你攙我扶,挽成一團。艱難的旅途持續了兩個星期,好不容易才到了四川瀘州長江邊。

逃難到南溪縣的李莊,營造學社遷移到鎮西面的上壩月亮田的張家大院。月亮田依山臨水,一邊是緩坡的“柑子坡”和翠竹林,一邊是滾滾東去的長江水,空氣中彌漫著江水的腥味。那年是林徽因三十六歲的本命年,從那以後她就沒能逃脫疾病的厄運。大女兒梁再冰十一二歲,據她後來回憶:

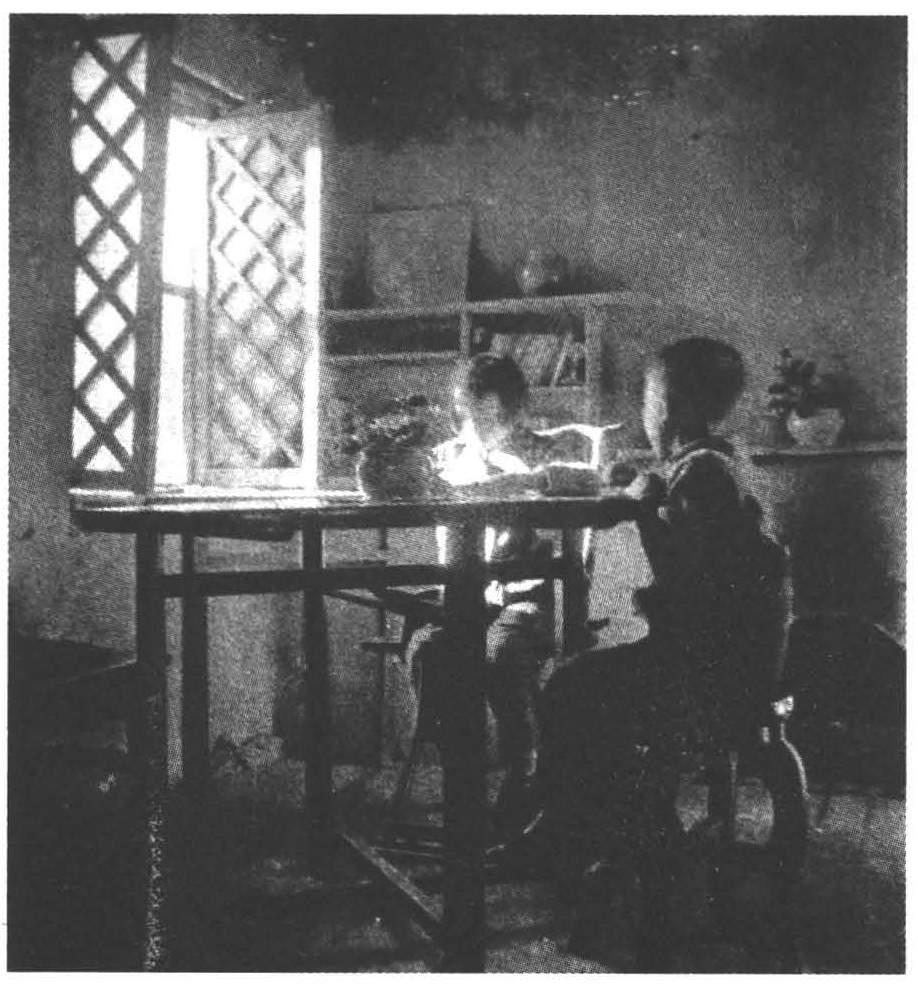

1939年,昆明龍泉鎮梁思成林徽因家。

四川氣候潮濕,冬季常陰雨綿綿,夏季酷熱,對父親和母親的身體都很不利。我們的生活條件比在昆明時更差了。兩間陋室低矮、陰暗、潮濕,竹篾抹泥為墻,頂上席棚是蛇鼠經常出沒的地方,床上又經常出現成群結隊的臭蟲,沒有自來水和電燈,煤油也須節約使用,夜間只能靠一兩盞菜油燈照明。我們入川後不到一個月,母親肺結核症復發,病勢來得極猛,一開始就連續幾周高燒至四十度不退。7

躺在床上,林徽因昏昏沉沉不省人事。梁思成遠在重慶為營造學社籌措經費,得知妻子發病的消息,他買了些藥品後急忙趕回李莊,擔當起了醫生兼護士的角色。

林徽因一天天掙紮著,一點一點地退了燒。她十分虛弱,下不了床,每天只能靠在被子上坐一會兒。聽那些快活的飛鳥在竹梢上唱歌,她試圖用目光捕捉著掠過窗欞的一道翅影。病榻上,她寫下那首《十一月的小村》:

我想象我在輕輕的獨語:

十一月的小村外是怎樣個去處?

是這渺茫江邊淡泊的天,

是這映紅了的葉子疏疏隔著霧;

是鄉愁,是這許多說不出的寂寞;

還是這條獨自轉折來去的山路?

是村子迷惘了,繞出一絲絲青煙;

是那白沙一片篁竹圍著的茅屋?

是枯柴爆裂著灶火的聲響,

是童子縮頸落葉林中的歌唱?

1943年,林徽因在李莊上壩家中的病榻上。

是老農隨著耕牛,遠遠過去,

還是那坡邊零落在吃草的牛羊?

是什麽做成這十一月的心,

十一月的靈魂又是誰的病?

山坳子叫我立住的僅是一面黃土墻;

下午通過雲霧那點子太陽!

一棵野藤絆住一角老墻頭,斜睨