唐宋時期發生的“罷市”

我曾經以為“罷市”之類的劇烈抗爭,是進入近代資本主義社會之後才出現的新鮮事物。實則是,中國早在先秦,《管子》中已有“罷市”的記錄,不過這裏的“罷市”乃是指停止經營,並未包含商民以此表達自身利益訴求的意義。但商民出於抗爭之目的而發起的罷市,至遲在唐代後期就開始出現了。

“安史之亂”後,唐德宗年間,朝廷由於長年與藩鎮交兵,國庫日漸空虛,以致連軍費都快掏不出來了。怎麽辦?當時的宰相盧杞與度支使(財政部長)趙贊等人一合計,覺得“貨泉所聚,在於富商”,那些富商太有錢了,現在國家有難,不找他們找誰?於是乎,大唐的官府派出京兆尹、長安尉等官,帶人去找長安的商人,名義上叫作“借錢”,實際上就是搶劫。史書便是將這次“借錢”比擬為“搶劫”:“京師囂然,如被盜賊”。大唐官員公然“搜人財貨”,哪個敢說半個“不”,便抓起來拷打,有人因為“不勝鞭笞,乃至自縊”。一番搜刮下來,官府總共才“借”到八十八萬貫,遠未達到預期的目標——可見唐時長安的商人實在不怎麽富有——官府又要求凡典當交易、粟麥糶賣,必須繳納稅率為25%的附加稅。

面對官府的這般盤剝,自縊自然是沒有什麽用的,長安的商家終於做出了集體性的抗爭——全城罷市,還“相率千萬眾邀宰相於道訴之”,將宰相盧杞盧大人請到路上控訴,盧杞控制不住局面,只好“疾驅而歸”。事情最後驚動了皇帝,德宗迫於民間壓力,不得不下詔制止官府的“借錢”、加稅。

北宋初年,京師汴梁也發生過一次罷市,罷市的原因還是官府的勒索。宋時,官府要向商鋪采購“官物”,有些商人因為貪圖官錢,便在跟官府交易的時候報高價錢,當然,這個虛報的價錢也不可能高到諸如“一盞吊燈1200萬”的天價,但畢竟違反了當時的法規。有個叫作史珪的馬步軍都軍頭(類似於刑警隊長),品性“粗暴無識,妄恣威福”,暗中叫人到市場上調查,記下那些跟官府有過交易的商鋪,然後上門抓人,說他們“欺罔官錢”,要麽接受罰款,要麽送上衙門。汴梁商人忍無可忍,發起罷市,“廛市之間,列肆盡閉”。宋太祖得悉此事,下了一道詔書,表明朝廷對之前曾有虛報價錢行為的商家,將既往不咎,“特與免罪,不許論訟,如是有人更敢言告,以其罪罪之”。總算堵住了史珪之流的生財之道。

北宋末年的徽宗朝,這是宋代比較昏暗的時期,長安也罷市了。其時得寵的宦官童貫宣撫陜西,有“便宜行事”之權,他看到長安物價騰貴、錢幣貶值,便有心要平抑物價,“欲力平之”——以我們的經驗,大概可以判斷童貫這麽做是為了撈取政績。下面掌管財政、賦稅、貿易的官員(計司)“承望風旨”,覺得這是討好童大人的大好機會,於是主動出來降服物價。但他們又沒有學過經濟學,只知道迷信權力的力量,想出來的招數是出台規定,要求各商鋪“取市價率減什四”,即一律降價40%,“違者重置於法”。結果,“民至罷市”。

作為商民表達利益訴求之行動的罷市出現在唐宋之際,我不認為是偶然的歷史現象,從中我們可以找出一正一反兩大歷史成因。

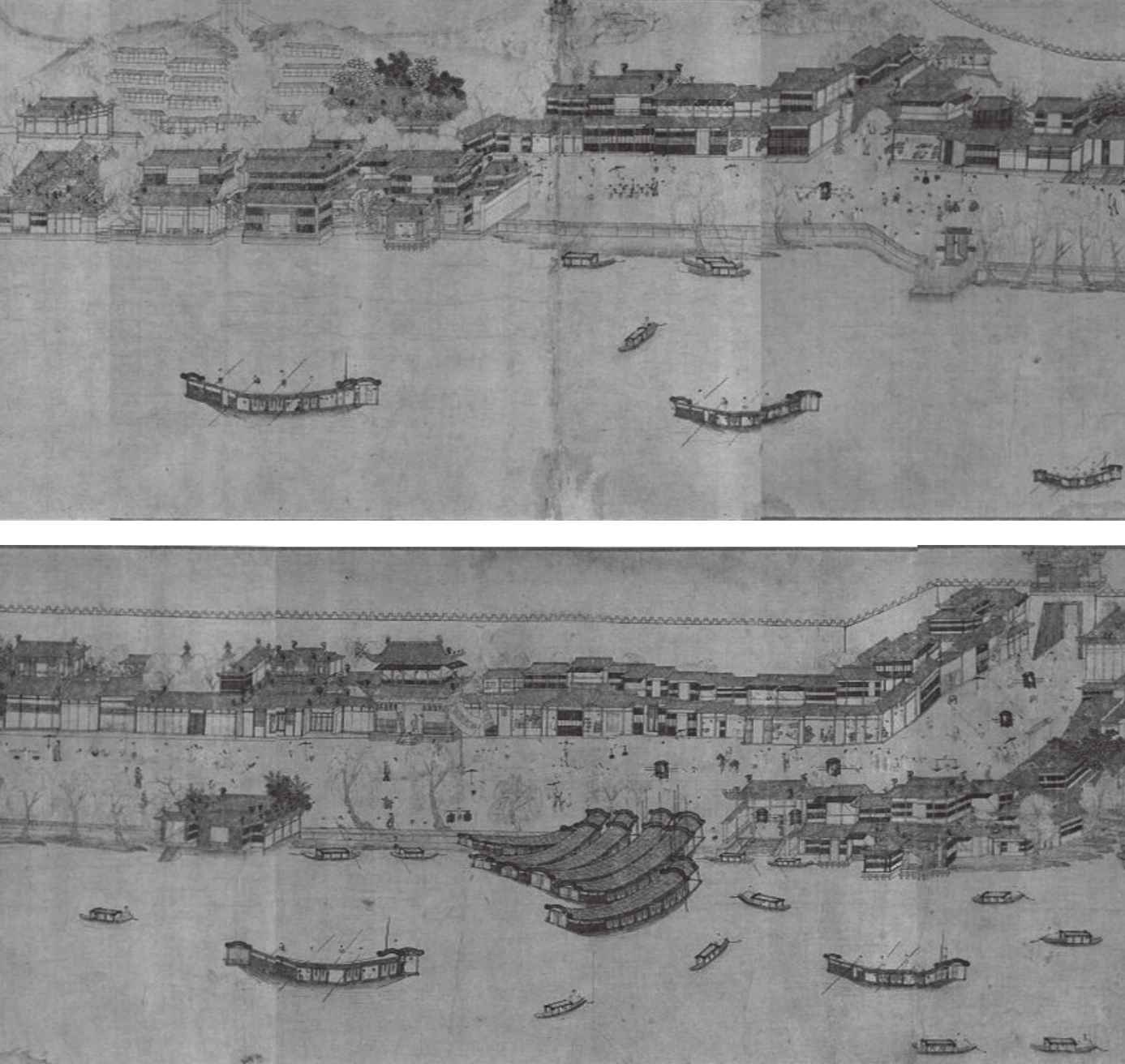

“正”的因素是市民階層的形成、商人力量的增長。唐代在“安史之亂”以後,束縛市場發育的坊市制逐漸瓦解,開始生成市民階層。到了宋代,市民——“坊郭戶”列為法定戶名,預示著市民階層已成為一個獨立的群體亮相歷史舞台,而且,商品經濟的發達也促使宋代的商人力量不斷成長,作為商人組織的行會便是出現於唐而壯大於宋。唐宋時期的行會又叫作“團行”,“市肆謂之團行者,蓋因官府回買而立此名,不以物之大小,皆置為團行”。上面幾次罷市的具體動員、組織過程,史料語焉不清,不過我想,團行應該在其中發揮了發起或聯結的作用。

“反”的因素是官府或官員對商民的壓迫。不管是中唐的長安罷市,還是北宋初年的汴梁罷市、北宋末年的長安罷市,其直接的誘因都是因為商人不堪忍受權力的勒索或壓制。從這裏也可以看出,在傳統社會,盡管已經出現了相當活躍的商品經濟、不斷壯大的商人群體、涵蓋各行業的行會組織,不過社會結構還是表現為國家權力獨大的結構,商人許多時候難免淪為權力盤剝的對象。倘若商民力量弱小而分散,也就罷了,受了盤剝大概只能忍氣吞聲;但唐宋之際,市民階層、商人群體畢竟已經成長起來,並且有了聯合彼此的行會組織,當他們受到難以容忍的壓迫時,就容易采取一致的集體行動相抗爭,包括罷市。