靈谷煩冤應夜哭 天陰雨濕隔天涯激流中的曾昭燏(第3/7頁)

1941年春,曾昭燏參加由中研院史語所、中博院、中國營造學社三家合組的川康古跡考察團,團長吳金鼎,團員有夏鼐、曾昭燏、王介忱、趙青芳、高去尋、陳明達等。首選目標是位於岷江中遊的彭山江口鎮漢墓。她在《永元殘墓清理報告》中寫道:

1941年6月12日,與吳金鼎君自寂照庵北行,往寨子山調查。於山之西向半腰上,見有近代石工所開之大缺口,其近處有一洞,蓋一已開之崖墓。入其內,見墓室尚完好,唯石槨破片與泥土堆積不平。吳君忽於墓之盡頭處左側,發現一內室,室門外兩側石上,各有刻字一行。向內一行過暗,不能讀。向洞口一行,有“永元十四年三月廿六日”字樣。既已知墓之年代,當即決意全部加以清理。

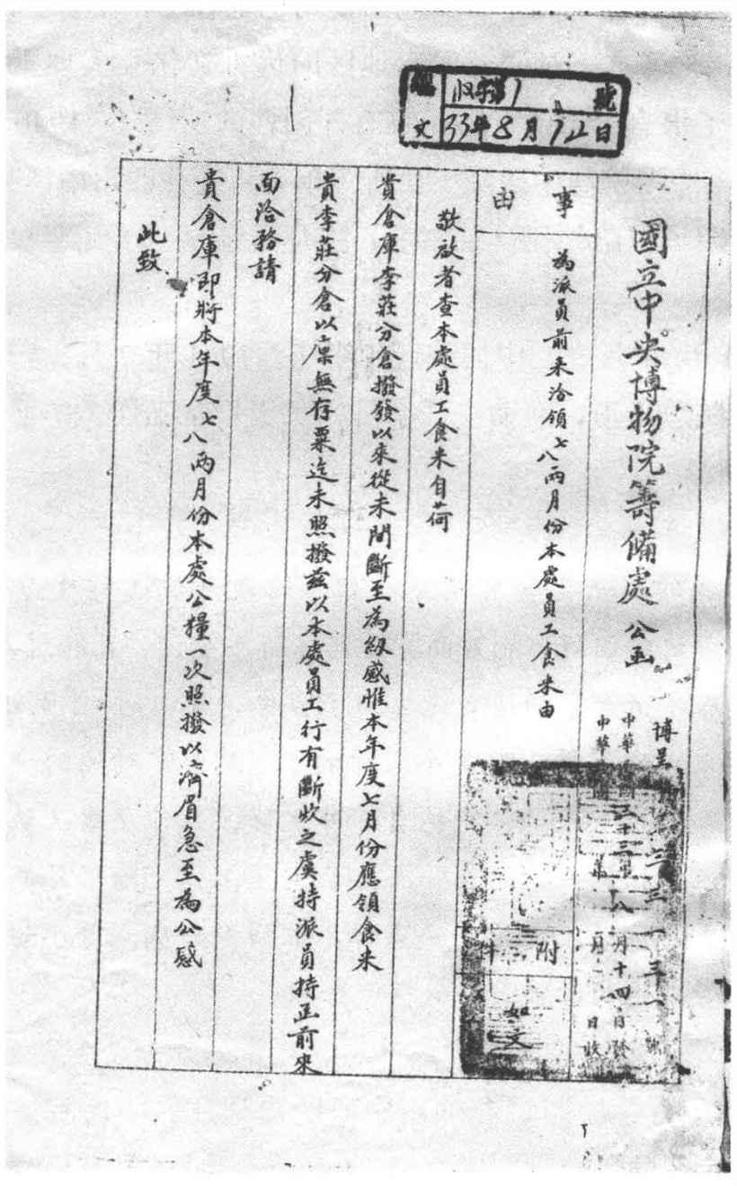

1944年(民國三十三年)中博院的催糧信函。

15日,再往訪此墓,為內室門側刻字二行作拓片。內室不見天光,甚暗,持燈入,見瓦棺殘片及泥土堆積,於土中拾得殘陶數十片而歸。

16日,率一工人往,將內室瓦棺碎片,堆於一處,室內泥土,全清理一遍,凡遺物皆為拾出。19日,清理外室左面石槨內之積土。20日,為內外二室作平面剖面各圖,工作遂畢。7

曾的文字表明,當時的發掘已按照現代田野考古的科學方法操作,其地層學和類型學方法得到了很好的應用。

總幹事曾昭燏不能長久在外。她寫道:“1942年3月,因博物館的需要,我從彭山繞道重慶回李莊,在博物館裏面工作……李濟對我非常信任,我一面作博物館的基本工作,例如保管、編目等,打下基礎,一方面保持著我這部門不被腐化……同事中只有王天木支持我。”8為改變這種狀況,她以女性特有的細膩關心來培養新人。

1939年,曾昭燏與吳金鼎、王介忱在大理上末村作考古發掘時,認識了青年畫家李霖燦。當時李在大理“三月街”寫生,被人誤為“畫地圖”,被警察押送至縣政府。縣長知道抓錯了人,就對李霖燦說:“你既然認識中央研究院的,就到鄉下取個‘保’回來,也好了結這樁公案”。隨即派一名警察陪同李霖燦到上末村工地。不多一會兒,曾小姐的公文寫好交給警察,李霖燦始得脫身。李也由此見識了曾昭燏的一手好書法,及指揮考古發掘的技能。於是他在上末村工作站住下來,晴天跟他們上蒼山坡頭學考古。李霖燦在一篇文章中寫道:“初出茅廬的我,第一次接觸到學術機關的空氣溫馨,這一點溫馨,影響到我後來的終身要從事研究工作的決定。”來到李莊,在李濟、董作賓和曾昭燏等人的關心下,李霖燦開始編寫世界上第一部《磨西東巴文字字典》。晚年李霖燦曾委托訪台的南京博物院研究員宋伯胤,代他將一篇紀念文稿帶到曾昭燏的墳前焚燒。文中充滿深情地回憶,是曾昭燏賞識他,幫助他到中博院工作,指導他撰寫學術論文、專著,還為他補習英語。李霖燦在祭文中哭道:“昭燏女史,我以八十二歲老翁的年紀,在三十年之後來為你含淚作傳……”。

1940年,李霖燦畫的大理三月街。

畢業於同濟大學測繪系的索予明寫道:

曾小姐好學,也鼓勵屬下用功,她中午不休息,教我們英文。李霖燦先生曾形容她的教學:“真是講得好,原原本本,清清楚楚,首尾貫串,左右逢源。”我們也知道她教得好,教得認真,但對我們西言真是苦不堪言。9

1943年7月,曾昭燏與李濟合著的《博物館》一書由國府教育部署刊,重慶正中書局出版。這是在曾昭燏留學期間,到柏林國家博物館和慕尼黑博物院兩次實習所完成的報告的基礎上撰寫的。她通過對歐美尤其是德國博物館的考察,結合中國的實際情況,對博物館的組織、管理、建築設備及收藏、陳列、研究、教育等項工作的原則和要求,作了簡明扼要的說明。作者指出:中國歷史悠久,文獻豐富,而科學不發達,故歷代收藏,專重古物,對於科學物品,素來忽視;歐洲各國於18世紀時已確定博物館應為大眾而設,中國直至滿清晚世,一切收藏還只供少數人玩賞。10這部書的初稿由曾昭燏1939年在昆明完成。事前,她與李濟共同研究,事後經李濟修訂。全書也體現了李濟的一貫思想。李濟認為,博物館、科學館的目標就是通過展示來教育民眾,如搞一個實物展覽來說明現代動力發展的歷史,不能只限於陳列幾台蒸汽機、內燃機,應該從人類開始利用自身以外的動力說起,如獵人利用自然彈力,農人利用水力,以及利用馴服的獸力等,都是開發現代動力的預備知識,由此再說到蒸汽機的發明,內燃機及原子能的利用,就可以順理成章地成為一部很自然的歷史。為此,他曾在重慶的電台上專門作過關於“博物館”的科普講座。1943年下半年,曾昭燏還協助李濟,在成都、李莊和重慶三地籌辦了“遠古石器展”。僅在李莊的展出,一日參觀者就達八千人……