光風霽月 和而不同李濟與胡適的相濟與不適(第4/6頁)

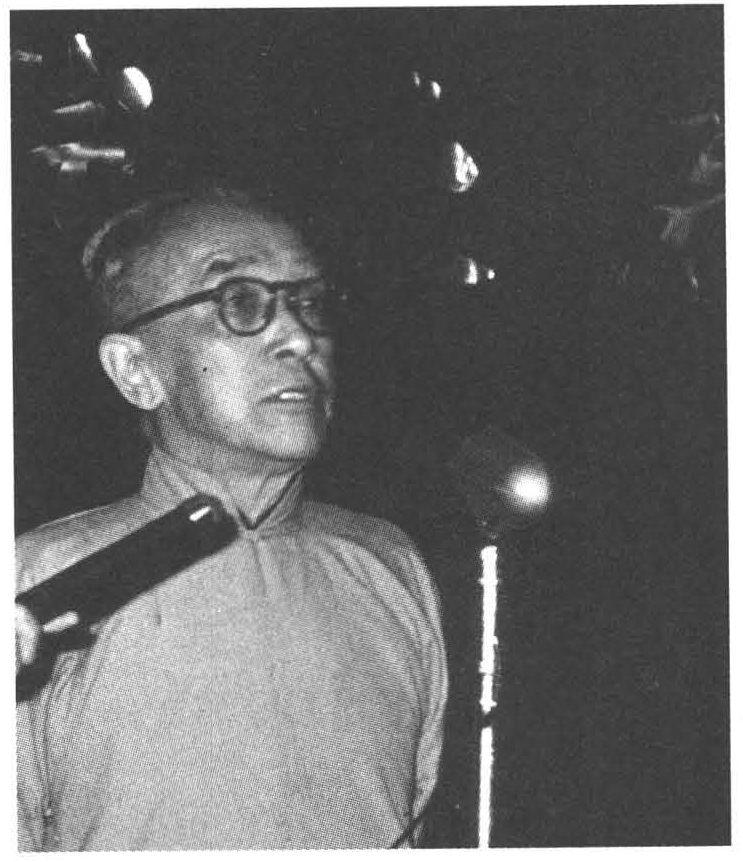

1962年2月24日下午六時,胡適生前最後遺照。

胡適辭世後,蔣介石寫下一副挽聯:“新文化中舊道德的楷模,舊倫理中新思想的師表”,以示哀悼。第二天,宋美齡看望了胡適夫人,勸她好好保重。27日,蔣介石又送來挽額,上書“智德兼隆”四個大字。3月1日是公開瞻仰死者遺容的一天,蔣介石前來吊唁。鮮花、挽聯、祭幛、花圈、哭聲和哀樂,整個台島哀榮備至。

在悼念胡適的追悼會上,李濟送的挽詞只是三句小詩:

明天就死又何妨?

努力做你的工,

就像你永遠不會死一樣。

挽詞的出處,是丁文江生前最喜歡的兩句名言,傅斯年在紀念丁的文章裏引述過,“準備著明天就會死,工作著仿佛永遠活著的”,這三句話是從一本書裏摘錄下來的,英文是“Be ready to die tomorrow ;but work as if you live forever”。當年丁文江曾請教過胡適怎樣翻譯才好,胡適在《丁文江的傳記》裏,把這段話譯成了如下白話韻文:

明天就死又何妨?

只拼命做工,

就像你永遠不會死一樣。

李濟的挽聯,既是對1936年去世的丁文江,1950年去世的傅斯年和新逝的胡適的共緬,也是一種自勉。古人謂“既念逝者,行自悼也”。

也許胡適最初的預感是正確的,那就是根本不能讓李濟講話。於是,圍繞胡適的死便有各種說法。其中之一是胡適的病情發作,是受了圍剿的刺激,而李濟就是參與圍剿的一類人。也有更多的人指責李濟不該在那種場合唱對台戲。11

李濟為何要講那些話,那些話是否沖犯了胡適?回答這些問題得研究李濟在1962年2月24日前後的心態,也要追蹤他的思想根源。

近代科學為什麽沒有在中國生根,這個問題在科技史研究中被稱為“李約瑟難題”。愛因斯坦在致斯威澤的信中談到:“西方科學的發展是以兩個偉大的成就為基礎的:希臘哲學家(在歐幾裏得幾何學中)發明了形式邏輯體系,以及(在文藝復興時期)發現通過系統的實驗有可能找出因果關系。在我看來,人們不必對中國聖賢沒能做出這些進步感到驚訝。這些發現竟然被做出來了才是令人驚訝的。”12這些觀點深深地刺激著李濟。1952年8月,他在為石璋如編著的《考古年表》作序時說:

中國學術界接受科學方法是很晚近的事,不必諱言。有一次斯文赫定告訴中國的科學家說:“李希霍芬在中國調查地質總算有鑿空之功了,他的能力與見識都是不可多得的。但是他始終不相信,中國的斯文秀才會放棄蓄長指甲、出門坐轎子並帶一個書童侍候的習慣。”他的意思,就是“田野工作”是歐洲科學家的法門;中國秀才不但不會學,也學不會的。但是斯文赫定說:“假如李希霍芬晚生五十年,他的意見就一定不是這樣。”13

1953年8月,李濟在《自由中國》雜志上發表了《關於在中國如何推進科學思想的幾個問題》一文。他首先轉述羅素關於中國人面子觀念的印象:羅素說,他在北京教中國學生,也同在劍橋教英國學生一樣,學生若有不用功者或作業不夠標準的話,他總是盡責直率地教導他們。但中國學生的反應卻有些兩樣,要是不努力而告誡他的話,他們總表現得忸怩不安,而不是恭敬受教;好像所教導的話,使他們失去了“面子”。在羅素看來,人與人相處,完全以直道而行,也許要使精神過分地緊張,人生樂趣減去不少;但是若把誠意隱藏一部分以將就面子,豈不有傷追求真理的精神?講面子與追求真理,有時是不相容的。進一步地說,愈是講究面子的人,愈不會對於追求真理發生興趣;故重視面子的中國社會,同時就沒產生真正的科學思想。李濟認為羅素的看法切中肯綮,阻礙科學思想在現代中國推進的因素,主要表現在:以“禮”為核心培植的中國文化主流涵育了“有稱”的等差,這就是中國社會最講究“面子”的理論基礎,這樣就跟追求真理的科學思想日漸分歧。舊教育的核心是從寫八股到對對子。沉浸在巧妙工仗對聯中的心靈,不易接受邏輯思維。使用由對聯塑定其結構和性能的文字,對推進科學思想會產生許多不便;現代科學思想不迷信文字威靈,注重官覺與外部的實物接觸,文字始終只是工具;今後中小學的科學教育應以實物認識代替文字背誦;大學中近乎職業訓練的教育應放在工廠內;做研究性質的科學,學生除本國文字外兼能用一種外國文字作思想工具,方夠入學資格。