第四章 風尚 人與自然

謝鯤最欣賞的除了嵇紹,就是衛玠。[26]

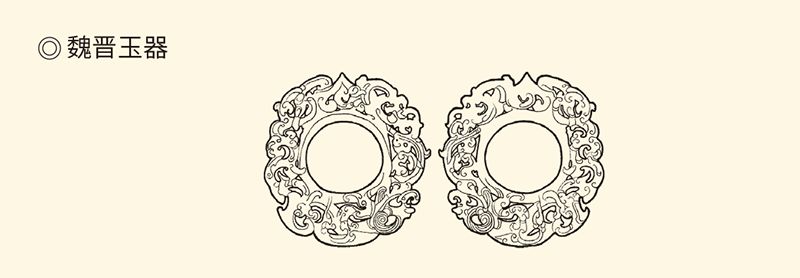

玠讀如介,是一種玉器。衛玠自己也人如其名,像玉一樣漂亮。據說,少年時代的他曾經坐一輛白羊車在洛陽城裏走,結果滿街議論紛紛:這是誰家玉璧般的孩子?

從此衛玠號為“璧人”。

可惜璧人兒不經看。衛玠二十七歲那年到建康時,由於四面八方趕來觀看的人圍得像一堵墻,竟不堪其擾一命嗚呼,當時的說法叫做“看殺衛玠”。[27]

當然,漂亮得像玉的並非只有衛玠。夏侯玄和庾亮是玉樹,李豐和嵇康是玉山,此外與王戎齊名的裴楷,夏侯玄的遠房侄兒夏侯湛,還有美男子潘嶽,也都被稱為“玉人”,夏侯湛和潘嶽還被稱為“連璧”。[28]

雞心形玉佩,東晉高崧家族墓出土。

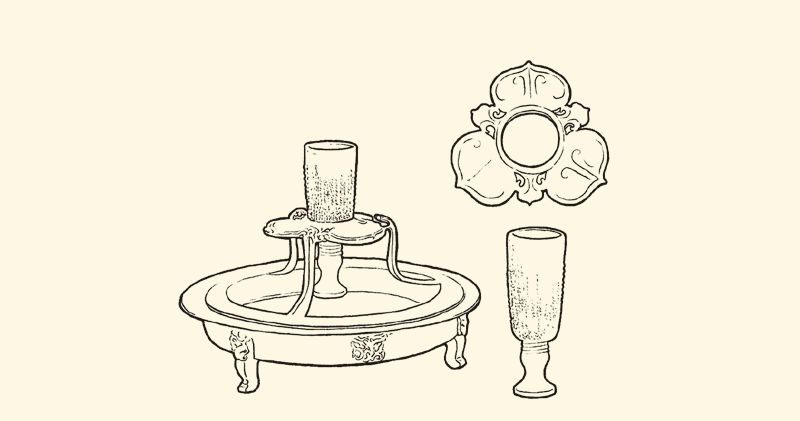

銅承露盤和玉高足杯,廣州西漢南越王墓出土。

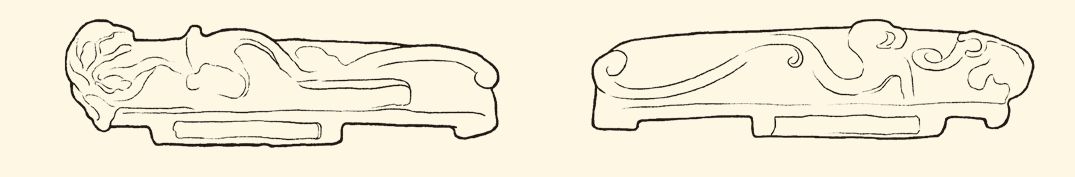

玉劍璏,東晉高崧家族墓出土。

玉樽,西晉劉弘墓出土。

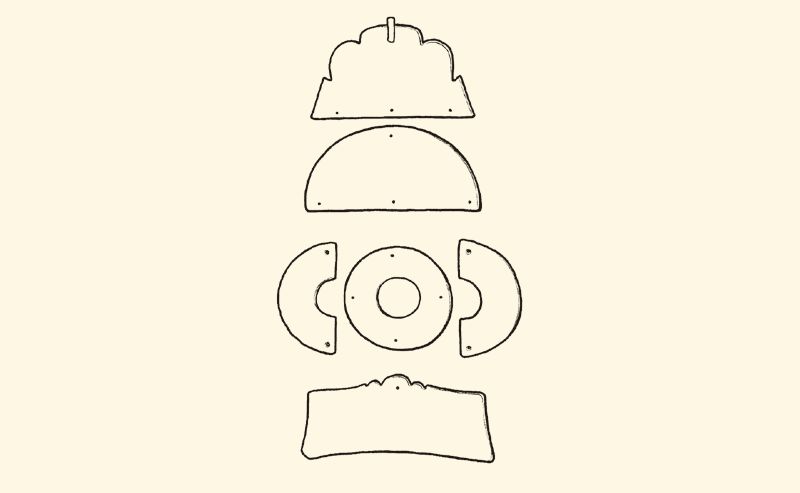

玉組佩,北周王士良墓出土。

如此看來,以玉比人,乃是當時的風尚。

那麽,魏晉名士為什麽如此看重玉?

或者說,玉的品質是什麽?

純潔而高貴。

實際上這就是魏晉風度的追求,因為這種風度的創造者是士族。士族這個概念常常讓其他民族和國家的歷史學家感到為難,因為在他們的話語系統中沒有相應的詞語可供翻譯。出於無奈,便只好使用“貴族”這個稱謂。

然而士族與貴族並不能畫等號。根本的區別,在於貴族有世襲的爵位,士族沒有。他們甚至不像歐洲中世紀的騎士,還有一個君主將劍放在右肩的冊封儀式。因此,士族要實現彼此之間的身份認同,以及與其他階層和族群的區別,除了靠族譜,還得靠外在風度和內在精神。

那麽,什麽樣的精神和風度能夠代表士族?

高貴和清純。高貴是為了與卑賤者相區別,清純則是為了與混濁者劃清界限。這兩條缺一不可,因為士族是一個優越感極強的階層。他們通婚必須門當戶對,也不能跟身份不配的人坐在一起,即便後者貴為皇親國戚。毛曾被稱為靠著玉樹的蘆葦,原因之一就在於他出身寒門。

出身寒門必定寒酸,寒酸則必無氣度和品位,這就是高級士族的觀念。盡管這種觀念未必正確合理,卻為名門望族所堅持。結果,位高權重的桓溫為兒子求娶王坦之的女兒,便被老爺子王述拒絕;謝安家由於在西晉以前不是一流大族,竟也被譏為“新出門戶”。[29]

不過士族的優越感是血緣的,更是文化的。因此他們更看重的不是貴賤,而是清濁。這是東漢末年就開始產生的觀念,一般的理解大體是:正直為清,邪惡為濁;高雅為清,鄙俗為濁;讀書人為清,暴發戶為濁。

清純而高貴,就叫清高。

所以,那些堅持自己的操守和品位,不跟權貴和暴發戶同流合汙的士大夫就叫清流。他們的聲譽叫清望,品格叫清標,言論叫清議,就連揚起的塵土也叫清塵。

這就必須超凡脫俗。

因此,魏晉名士酷愛的對象、形象和意象,便或者是清純的,或者是明亮的,或者是晶瑩剔透的,或者是風姿綽約的,或者是楚楚動人的,而且幾乎無不用於人物的鑒賞和品評。比方說:軒軒如朝霞舉,濯濯如春月柳,朗朗如百間屋,爛爛如巖下電,肅肅如松下風。[30]

是啊,一個人,氣宇軒昂有如朝霞升起,明凈清新有如春柳初綠,開闊明朗有如高屋建瓴,目光炯炯有如巖下閃電,那是怎樣的風采和風度!

還有清風朗月,那幾乎是魏晉風度的形象代言人。

但更值得注意的,是松。

松,原本是道德的象征。所謂“歲寒然後知松柏之後凋也”,就是這個意思。這種象征意義魏晉也有,一位名叫和嶠的大臣就被點評為“森森如千丈松”,意思是國家的棟梁。因此他的去世,也被稱為“峨峨若千丈松崩”。[31]

比和嶠更早得到這種好評的是李膺。李膺是東漢名士的領袖,位居名士排行榜“八俊”的榜首(請參看本中華史第九卷《兩漢兩羅馬》)。他得到的評價,是有如勁松之下強勁的清風(謖謖如勁松下風)。[32]

這是風骨的象征。

嵇康也獲得了類似評價。山濤就說嵇康平時有如“孤松之獨立”,醉倒有如“玉山之將崩”,其他人則認為嵇康“肅肅如松下風,高而徐引”。也就是說,李膺的風清冽強勁(謖謖),嵇康卻是慢慢吹上去的。這樣的松下風,顯然更有一種飄逸瀟灑甚至自由散漫的神韻。[33]