第十章 變革中的疆域原子能時代的美國(第2/14頁)

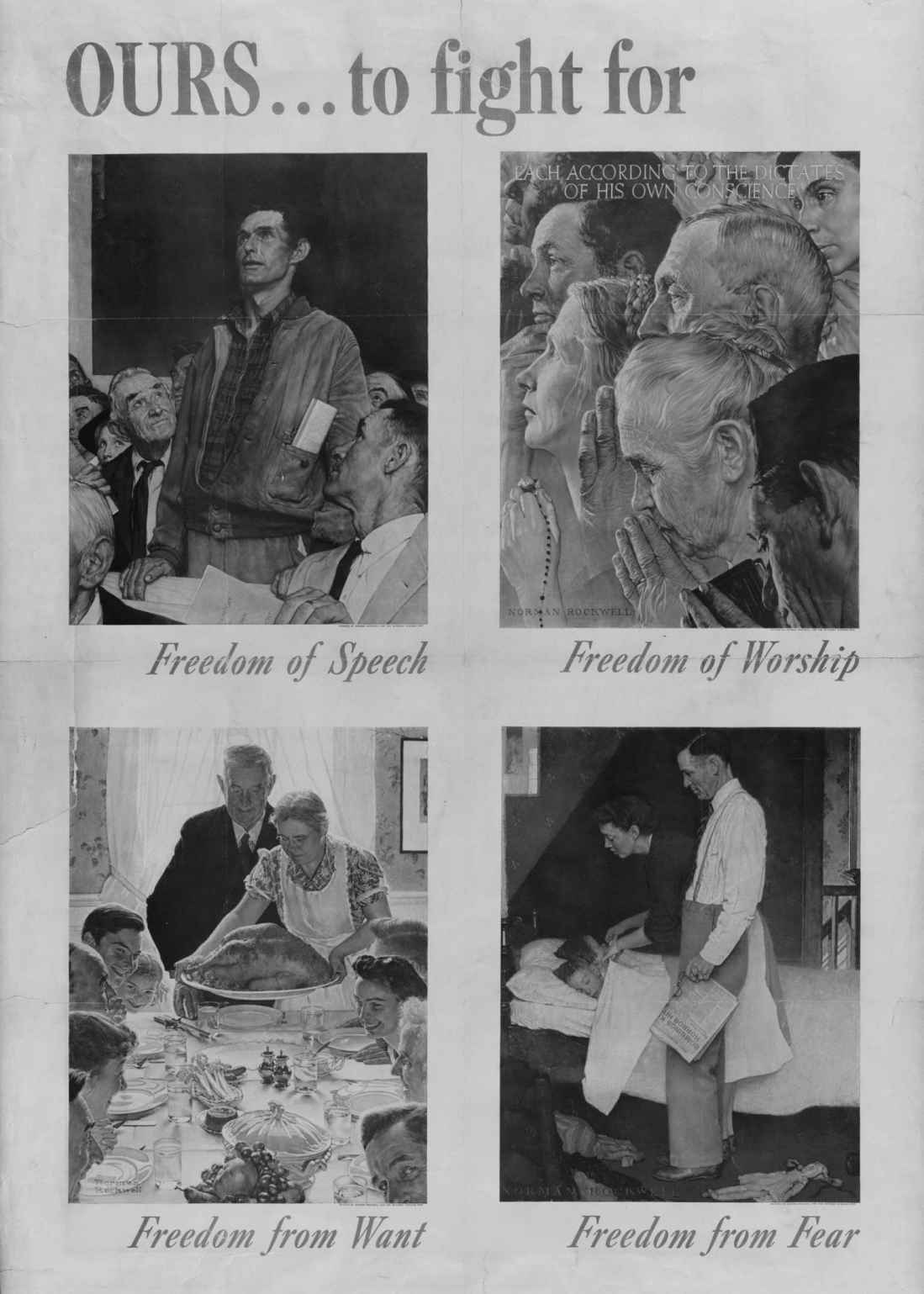

對於四大自由的視覺闡釋中,最著名的一個是由藝術家諾曼·羅克韋爾(Norman Rockwell)設計的。他的畫作由四幅代表小鎮生活的家庭場景圖組成,每幅圖代表一種自由:一場市民會議;不同宗教信仰的人在一起祈禱;一頓感恩節晚餐;父母在床邊陪伴兩個睡夢中的孩子(圖57)。這幅畫也被戰時新聞局制作成宣傳海報廣為傳播。乍看起來,這幅畫表意明晰,實際上在其背後卻隱藏著更為復雜的含義。本質上,羅克韋爾表達四大自由時突出的是個人空間而非公共空間,他對美國人的生活方式進行了相對保守和內斂的理想化闡釋。盡管這幅畫廣受歡迎,但是在羅斯福所說的“逐漸縮小的世界”中,它與美國影響力逐漸擴大的步調卻不怎麽一致。當然,這也正是它受歡迎的根本原因。羅克韋爾展示的不僅僅是和平年代的理想圖景,更是一種不會因為沖突而遭受挑戰、被迫改變的生活。他刻畫的美國是一片豐饒之地,而不是一個兵工廠,更不是什麽民主的守護者。

圖57 《我們為……而戰》(諾曼·羅克韋爾,1943年)。這四張圖片最初刊登在1943年的《周六晚間郵報》上,同時還配了一篇文章,來強調自由的“美國性”至關重要。這些圖片一經刊登就廣受歡迎,也成為“四種自由”巡回展覽上最重要的作品。這些展覽意在鼓勵民眾購買戰爭債券。由諾曼·羅克韋爾家族公司友情提供。

羅克韋爾畫中那個和平、溫和、以白人為主的美國不僅不符合這幅畫創作時期的現實情況,而且也絲毫反映不出許多對現實不滿的美國黑人士兵的渴望。歸根結底,對於那些在美國社會中試圖實現——同時也要求國家意識到——他們完整平等的公民權的人來講,對於那些把二戰視為在國內外實現美國夢的機會的人來講,事實都證明“為自由而戰”這一更加公開和激烈的說法非常有效。1938年,作家、詩人蘭斯頓·休斯(Langston Hughes)發表了詩歌《讓美國再次成為美國》,強烈呼籲人們照此方向努力。這首動人的詩歌中,休斯將“讓美國再次成為美國”的呼籲和“美國從來都不是我的美國”這句話反復並列在一起,不僅突出了種族隔離制度的排他性,也強調了美國改變現狀的潛力。他在結尾寫道:“我們,人民,必須救贖/土地、礦藏、植被、河流/山脈和無際的原野/所有,在諸州所有充滿生機的偉大土地上/再造真正的美國!”

休斯的詩歌被收錄進1942年出版的《美國袖珍書》(The Pocket Book of America),這本書試圖囊括美國的精粹。它收錄了各種關於美國的短篇小說、戲劇、歷史文獻、詩歌、事實與數據,還在結尾部分細致地描述了如何懸掛和折疊美國國旗,以及如何向國旗敬禮。這本書毫不掩飾它的愛國主義目的;這本在沖突的大背景下編纂而成的書不僅想要反復渲染國家主義情緒,更想去引導人們的國家主義情緒。書導言部分的開頭便寫道:“在巨大危機的時代,國家和個人一樣,都必須重新發現其賴以生存的根基。”它繼續寫道,美國是一個建立在“社會信仰”上的國家,這就是“美國的奇跡”。它還斷言,分辨美國人可以基於他的“思維方式,以及思維基礎上的行為方式。一旦失去了共同傳統和共通觀念的連接,這個國家將陷入比歐洲更加混亂的無政府狀態”[5]。

雖然這本書的主編、研究內戰的歷史學家菲利普·範·多倫·斯特恩(Philip Van Doren Stern)在書中提及了獨立戰爭和美國建國,但真正為全書奠定基調的是書中第一篇文章,愛德華·埃弗裏特·黑爾(Edward Everett Hale)1863年的短篇小說《沒有祖國的人》(The Man Without a Country)。這篇19世紀中期的道德寓言講述了菲利普·諾蘭的慘痛命運,他在盛怒之下大喊:“該死的美國!我希望永遠也不要聽到美國這個詞!”事實證明,這樣講是不妥的。諾蘭因對國家不忠而付出代價,他被驅逐到公海中的一艘船只上度過余生。那艘船上還有一位船長和一名船員。他們在諾蘭面前從不提及美國。埃弗裏特寫道:“五十多年來,他都是一個沒有國家的人。”這個故事的核心並不在於要對這樣一種不愛國的行為施以重罰,而是強調成為“一個沒有國家的人”對故事的主人公所造成的心理影響。在故事的結尾,諾蘭在即將離開人世的時候終於找到了上帝,找回了對於祖國的熱愛。[6]事後來看,雖然這絕不是斯特恩的錯,但他收錄的這篇小說是不祥的。日軍偷襲珍珠港之後,有一群美國人從來沒有什麽不愛國的舉動,卻嘗到了沒有祖國的人是一種什麽滋味。在二戰中,有很多事情讓美國引以為豪,但其中並不包括它對待西海岸日裔美國人的方式(圖58)。1942年2月,羅斯福簽署了9066號總統行政令,這也許是美國對其公民自由的最不光彩的一次侵犯。更糟糕的是,沒有任何少數族裔組織——包括全國有色人種協進會和美國猶太人委員會——采取行動來保護這些日裔美國人。他們被驅逐到集中營(官方說法是“重新安置中心”)、財產被扣押,就連日裔美國人的身份都至少是暫時被國家強制剝奪了。