龍性難馴 多懷激烈遊壽的困境與突圍(第3/7頁)

中研院史語所所在的栗峰山莊牌坊頭。

要求高並不等於待遇好。遊壽在史語所負責善本書庫。初到之時,圖書管理員那廉君即對她的安排“降格使用”深感不安。1943年8月26日,那廉君有信致傅斯年,“聞本所本年度第二次所務會議報告事項中‘借調中博院遊壽女士為圖書管理員’一案有‘名次在那君之後’一語,竊以為未便,乞收回此意。”論資排輩,是史語所的慣例,但對遊戒微顯欠公平。

遊壽的不快還緣於傅斯年的專斷。她說:“……由於淩先生(淩純聲)和向先生(向達)是南京學友,有時互相談談所學,有時也流露出依人之嘆。”11傅斯年辦史語所,有感於西方漢學家的獨特建樹,目睹中國歷史語言學之衰歇,提出振興救弊的主張。他說:西洋人做學問不是去讀書,是動手動腳到處尋找新材料。史語所進人,傅斯年多是挑選北大生,他對金陵學人做學問的路數不認同。而遊壽恰恰走的是金陵“舊學”之路。

史語所圖書館藏有四萬幅金石拓片,多屬名家舊藏,其中一大類即為唐代墓志。借用墓志考證史事,是遊壽早已擘畫好的治學道路。她曾在1940年完成的《李德裕年譜》中寫道:“新舊唐書李德裕傳俱言六十三卒於珠崖貶所,補錄傳記亦雲焉,唯續前定錄雲六十四。於是說者稍有考訂是非。舊書本傳雲三年正月方達珠崖郡,十二月卒。今據新出土所撰彭城劉氏墓志末,燁附記雲:己巳歲十月十六日貶所奄承兇訃。則公之卒在大中三年為可信。”此即以墓碑訂史實之一例。1943年9月7日,她“提取《全唐文》四十函叁百貳拾冊”;某年11月11日“提取《三代吉金文存》壹部四函”;某年4月14日“檢還圖書館《唐代叢書》一本”……青燈黃卷,養浩蕩之氣。1945年8月15日,她向傅斯年寫信報告:“歸所月余,姑整理未竟之稿,擬東歸前墓志史料第一輯可完成,唯拓片尚封存室內。倘諭彥堂先生準予取出歷代墓志,是公私兩便。仍乞裁奪。”

抗戰勝利之後,遊壽抓緊時間整理著作,1946年春節剛過,即致書傅斯年,“《冢墓遺文史事叢考》已於三十四年草訖,呈送岑仲勉、陳槃兩研究員,指示之點,亦已改定,極想早日付梓,如何呈交,請核示。”岑仲勉、陳槃是史語所歷史組的研究員,遊壽的論文當是他兩位指導和審定的。完成這部書稿,或許是遊壽李莊四年中最欣慰的事。

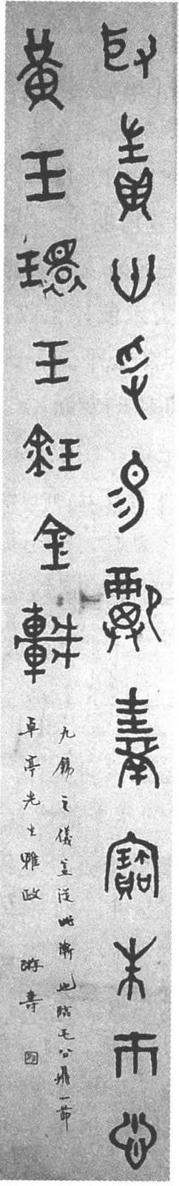

遊壽贈逯欽立所節臨毛公鼎銘文。

然而,禍起蕭墻。1944年6月21日,一事對遊壽影響甚巨。史語所的档案中有一封致她的函,“前日見揭貼,深感悚異,執事如以為不可,一言即決,何至出此類揭貼。今既如此,只有與王君對換房屋,並無他法,即希照辦。”從語氣判斷,這是所裏的通告,處理結果不容商量。事件的起因或許是房屋糾紛。戰時山村,史語所研究人員的生存狀態十分艱難。在板栗坳,房屋問題,曾困擾過很多人。對其他人的住房問題,所裏頗費心思。而對遊壽未必公平?她會不會因“人微言輕”而粘揭貼(這或許就是貼“小字報”一類),且語氣尖刻?

這件事何以了結,已不得而知。但遊壽身心已倦。1945年1月25日,她致信傅斯年:“因病暫請給假三日。”調進遊壽,傅斯年並非權宜之計,確有栽培之意。1945年2月16日,他給曾昭燏寫信,“前談遊戒微先生事,最終結論仍以前法為妥,即改任為助理研究員,擬在開會時特別申請以第三年論,若兩年內遊先生寫成著作,即可討論升副研究員,不待滿四年也。”曾昭燏的三哥曾昭掄是化學家,三嫂俞大均(時任中央大學外語系教授)是傅斯年夫人俞大綵的姐姐。也就是說傅斯年與曾昭燏的哥哥是連襟。外舉不避賢,內舉卻避親,這封信不過是傅斯年與曾昭燏的按計行使。可惜遊壽不明白老同學與傅斯年的這番苦心。

1945年2月21日,也就是傅給曾昭燏去信的五天後,遊壽又給傅斯年寫了一張無期的假條:“因舊疾復發,又因家鄉淪陷,暫欲赴渝一行,未完工作抑另派人。或準予假,乞請裁奪。”依傅斯年的性格,不難想象他讀這封信的心情。他辦史語所,強調統一意志和紀律保證。歷史組的助理研究員李臨軒,研究斷代史,1943年6月15日他向傅斯年提出,“因病初愈,防受暑重翻,只得暫請外出假五日,分發承辦工作,隨帶五日歸家抄寫。至於前兩次因病請假,俟以後星期例假補作,俯予賜準。”也就是說,請假休息,工作不停;請假時間,在以後的例休假中扣除。