第五章 唐詩精神 多樣與統一

李白無拘無束,杜甫憂國憂民。

杜甫似乎是帶著悲憫情懷降臨人世的,因此對苦難的體驗超過了同時代人。唐肅宗至德元載(756)冬,大唐政府軍與安史叛軍在長安西北的陳陶作戰,幾乎全軍覆沒。困在京城的杜甫得到消息,悲痛欲絕地寫下了這樣的詩句:

孟冬十郡良家子,血作陳陶澤中水。

野曠天清無戰聲,四萬義軍同日死。[15]

這是比《春望》更為沉重,也更有分量的作品。沒有煽情的語言,只有如實的記錄:寒冬臘月,十郡子弟,四萬青年,同日而死,還有比這更驚心動魄的嗎?沒有。

難怪野曠天清,鴉雀無聲。

但,此時無聲勝有聲。

悲聲從心底發出,穿越千年時空直指人心,讓我們至今讀來仍不免震撼和顫栗。是啊,歷史上有過太多戰爭,也有過太多死難。但是,又有多少人為那些陌生的亡靈,寫過如此沉痛和肅穆的墓志銘呢?也就是杜甫吧!

這是一種人道主義情懷。正是這情懷,讓杜甫對底層人民的遭遇充滿同情。那生離死別的新婚夫婦,那相依為命的老年伴侶,那無家可別的孤獨征夫,都讓他揪心。也正是這情懷,使他在唐玄宗感覺良好,楊國忠粉飾太平時,敏銳地看出了社會的不公:朱門酒肉臭,路有凍死骨。[16]

情懷是真誠的,關切也是實在的。杜甫客居夔州(夔讀如魁,今四川省奉節縣)時,有位寡婦常到他門前打棗,杜甫也聽之任之。後來,草堂為僑居的晚輩姻親借用,新房客就築起了籬笆。杜甫聽說,便請那年輕人網開一面:

堂前撲棗任西鄰,無食無兒一婦人。

不為困窮寧有此?只緣恐懼轉須親。[17]

照理說,杜甫可以不管這件事。畢竟,那只是一個非親非故的鄰居。然而唯其如此,才更需要將心比心。體貼入微的詩人甚至注意到,那無助的老婦每次來打棗時,其實是惴惴不安的;而一貧如洗的她,竟仍是官府征收的對象。

是的。已訴征求貧到骨,正思戎馬淚盈巾。人民的生活早就水深火熱,連天的戰火卻在繼續燃燒,個體命運就這樣跟天下的興亡聯系起來。杜詩被稱為詩史,並不為過。

難得的是,杜甫對歷史的記錄並非宏大敘事,而是落到了具體的人物和事件,甚至不怕家長裏短。唐肅宗至德二載(757)閏八月,詩人從今天的陜西省鳳翔縣回到富縣的羌村家中,心情既歡快又沉重:崢嶸赤雲西,日腳下平地。柴門鳥雀噪,歸客千裏至。鄰人滿墻頭,感嘆亦歔欷。嬌兒不離膝,畏我復卻去。沒有一句不是實實在在的生活。[18]

看來,如果說李白縱情釋放著心理能量,那麽,杜甫便觸動了人心最柔軟的地方。那善解人意的鄰居,渴望父愛的幼子,還有“夜闌更秉燭”的場景,誰不為之感動呢?唐詩通常被認為是不可翻譯的,但這幾句應該是例外。

這樣的詩,王維就不大可能寫。

自稱“晚年惟好靜,萬事不關心”的王維,對自然界卻充滿感情。在他眼裏,每一條溪流都有生命,每一朵野花也都有故事,空無一人的山林更是充滿情趣。就連水中白鷺被濺落的浪花驚起,又安詳地飛回原處,都讓他欣喜。[19]

王維是大自然親切的畫家。

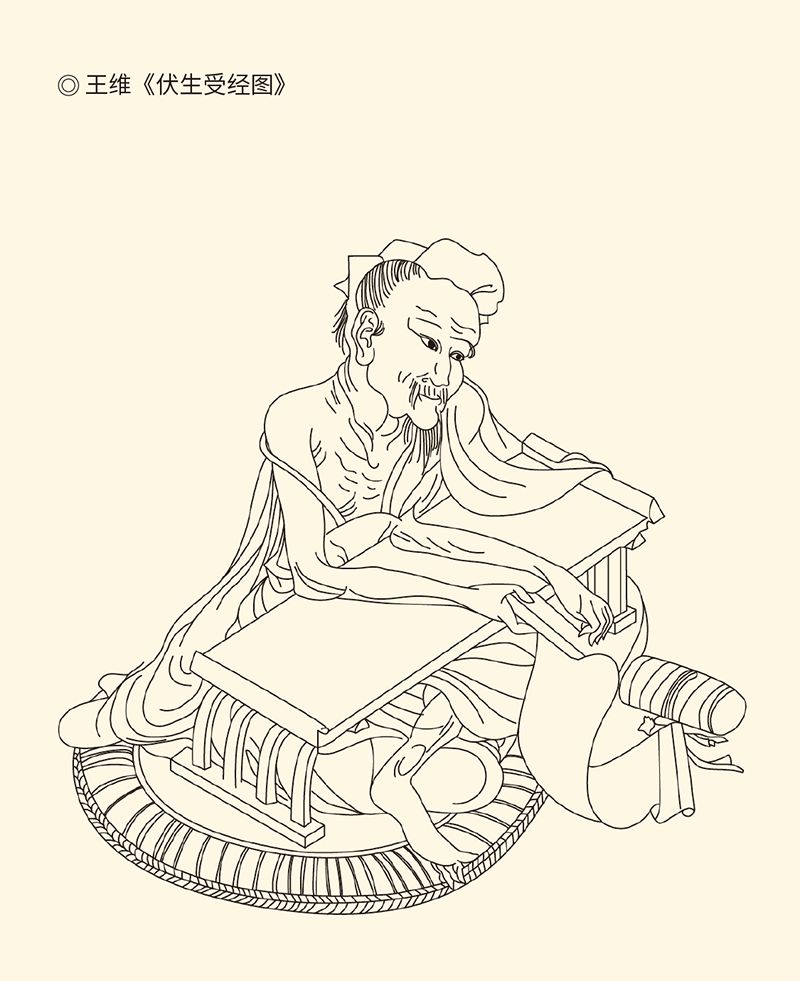

該圖原為宋內府秘物,《宣和畫譜》著錄,南宋高宗題“王維寫濟南伏生”,鈐“宣和中秘”印。絹本設色長卷,現藏日本大阪市立美術館。

的確,王維總是能夠把詩和畫融為一體,而且不乏大氣磅礴之作:江流天地外,山色有無中。大漠孤煙直,長河落日圓。畢竟,作為盛唐詩人,氣度幾乎是必需的。[20]

但,最耐讀的,還是那些繪畫小品般的五絕:

木末芙蓉花,山中發紅萼。

澗戶寂無人,紛紛開且落。[21]

這是一組空鏡頭(scenery shot)。寂靜的山澗旁,辛夷花悄悄開放又凋謝著。但,沒人知道是熱熱鬧鬧地開,紛紛揚揚地落;還是委委屈屈地開,淒淒慘慘地落。不過作為盛唐之音,不會是陸遊筆下的梅花:已是黃昏獨自愁,更著風和雨。多半,是旁若無人地開,滿不在乎地落。[22]

所謂禪意,也就在這裏了。

王維是信佛的,曾皈依荷澤神會禪師,還為六祖惠能寫過碑銘。因此他的許多作品,便既是詩也是禪:

人閑桂花落,夜靜春山空。

月出驚山鳥,時鳴春澗中。[23]

此詩可與前首並讀。前一首寫動,這一首寫靜;前一首寫白天,這一首寫夜晚。春夜裏,空山一片寂靜,桂花落地無聲。早已憩息的山鳥卻被悄然升起的明月驚醒,莫名其妙地叫了起來,一會兒響起一聲,過會兒又響起一聲,反倒更加顯得萬籟俱寂。這可真是此時有聲勝無聲。