第三章 中國議會第三章中國議會(第2/26頁)

所述與史實大體相符。章氏特意提出壽富、金梁,要求與會員歃血為盟,“如有引蒙滿人入會者,同會共擊之”,以斷絕各種借口托詞,似有實事,而非虛指。

金梁在所撰《瓜圃述異》中,記述了他與章炳麟的交往:

章太炎少以排滿名,而與余一見如故交,往來無忤。《蘇報》陳君父女及張伯純、吳彥復等,皆其介見。嘗偕訪宋燕生恕,宋素謹密,見而駭曰:“二君何可同遊耶?”亟托詞引余出,品茗市樓,切勸至夜午不止,垂涕而道:“蓋慮二人爭意見,終恐不免一傷也。”余笑謝之。未幾日,太炎開會演說,主排滿,當首誅金某,謂:“但願滿人多桀紂,不願見堯舜。滿洲果有聖人,革命難矣。”於是眾皆戲稱余為滿洲聖人。而二人交往如常。憶一日,偕訪唐佛塵才常,未遇……。及黨禍既作,太炎返裏,不敢寧於家,寓鳳林寺。吾營少年,共約邀擊之。余聞訊,急馳往,強眾散歸。太炎始終未知也。[13]此說可與上述推測相印證。

1899年底唐才常函告康有為,言及金梁在戊戌政變後的態度表現,作為南方輿論普遍主張尊王,“海內士夫之議論黑白漸著,而彼元奸巨憝之不敢遽動於惡,以攖天下之怒”的力證,他說:

杭州駐防瓜爾佳氏,且敢明目張膽上書那拉,以膺權貴之鋒。其人名金梁,滿洲生員,年二十余,慷慨有大節,昨常親至杭州,徑造其廬與談半日,聞渠日礪一劍,為殺榮、剛之用。又孔子生日親率滿人設主大祭,而以去秋殉難六君子配之,見者愕然。[14]

其時章炳麟《訄書》刊行,“此書漢人雖讀之感痛快,但畏禍,不敢多為傳布;而杭州駐防金梁,乃購數十部分贈滿人之識字者,說:‘漢人已如此,我們還可不振作嗎?’金君倒真是章君的知己了”[15]。章氏的意見未被接納,國會要人又主張大合而反對排滿,金梁直接間接參與其事,亦非沒有可能。

國會成立後,領導層托日本東亞同文會幹事井上雅二到南京聯絡同人,擴展組織,經過一番活動,俞明震(浙江)、劉世珩(安徽)、易順鼎(湖南)、傅苕生(江寧)、顧雲(江蘇)、薛華培(四川)等人表示贊同附和。[16]

除南京的響應者外,國會會員主要分為四部分,其一,以唐才常為首的康、梁派,包括張通典、狄平、沈藎、唐才質、龍澤厚等;其二,以汪康年、葉瀚為首的江浙派,有汪立元、汪有齡、丘震、孫寶瑄、宋恕、夏曾佑、胡惟志,以及與之關系密切的旅滬人士沈士孫、孫多森、孫多鑫等;其三,因義和團事件由京津等地避亂南來者,如嚴復、王修植、伍光建、陳錦濤、方城、蔣新皆、溫宗堯、趙從蕃等;其四,其他新學名士,如容閎、鄭觀應、文廷式、陳三立、丁惠康、吳保初等。後兩類雖各有政見,卻較少派系意識,周旋於康、梁派與江浙派之間。可以說,弄清康、梁派與江浙派的關系,是把握國會內部派系組合的關鍵,也是探討分析國會宗旨主張與實際活動的前提。

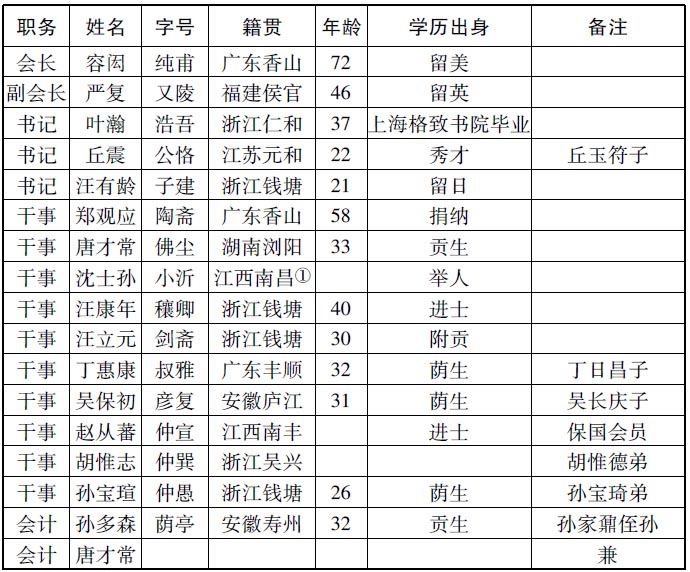

國會領導層的基本情況如下:

據此,江浙派在國會中占有明顯優勢。國會兩次集會,第一次葉瀚任主席,第二次確定幹部,屬於這一派的有書記葉瀚、丘震,幹事汪康年、沈士孫、汪立元、胡惟志、孫寶瑄,另外幹事鄭觀應、會計孫多森與該派關系密切,副會長嚴復和幹事丁惠康、吳保初較為中立。趙從蕃的組織活動與唐派聯系較多,但觀點與汪派一致。只有會長容閎偏袒唐才常。與正氣會時期相比,唐才常派的地位明顯下降。原來唐才常任正氣會幹事長,沈藎任事務員,加上張通典、狄平,雖無地利之便,勢力卻略占上風。

兩派人物相比,各有所長。1900年4月17日,嚴復曾致函章炳麟,對滬上新學名士逐一評點:

苟自所見者言之,則好學竺義,用情懇惻,吾敬張鞠生(元濟);知類通達,聞善必遷,吾敬汪穰卿;湛厚質重,可與主權,吾推張伯純(通典);黽勉事功,蔚為時棟,吾愛唐後丞;左矩右規,好善( )固,吾服丁叔雅;深躬爾雅,自振風規,吾見吳彥復;淵種埋照,種德俊時,吾敬沈小宜;慕道樂善,能自得師,吾推胡仲巽;天資開明,樂遊勝己,吾望狄楚青(平);至於寒寒孜孜,自辟天蹊,不可以俗之輕重為取舍,則舍先生吾誰與歸乎?[18]張通典、狄平等未能進入國會的領導中樞,當是所屬派系影響削弱的表現。

)固,吾服丁叔雅;深躬爾雅,自振風規,吾見吳彥復;淵種埋照,種德俊時,吾敬沈小宜;慕道樂善,能自得師,吾推胡仲巽;天資開明,樂遊勝己,吾望狄楚青(平);至於寒寒孜孜,自辟天蹊,不可以俗之輕重為取舍,則舍先生吾誰與歸乎?[18]張通典、狄平等未能進入國會的領導中樞,當是所屬派系影響削弱的表現。

第二節 正氣會

國會兩派的分合消長,始於正氣會。關於正氣會、自立會與中國議會的聯系及區別,長期語焉不詳。早在1901年4月23日,夏曾佑致函汪康年已談及此事,他說: