第二部 第七章 不列顛尼亞號船的水手

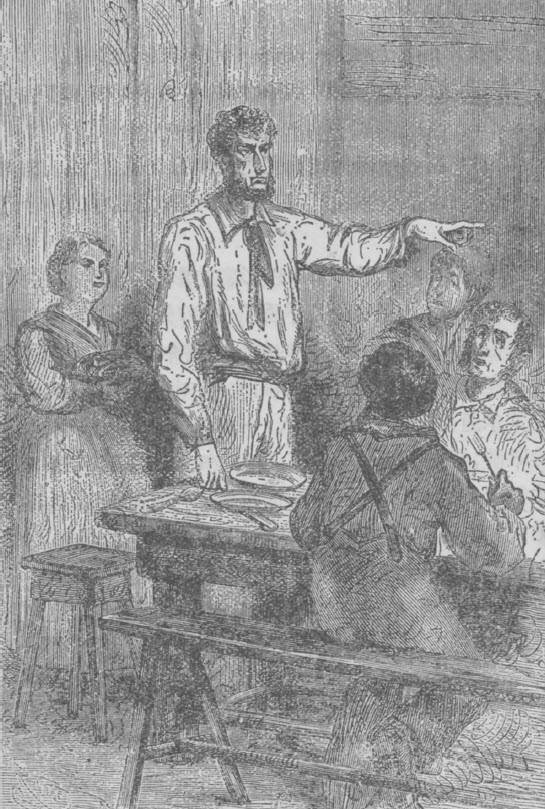

此言一出,全場所有人為之一震。哥尼納凡猛地站起來,推開坐凳,大聲間道:“剛才是誰這麽說的?”

“是我。”坐在桌子另一端的一個農場雇工回答說。

“是你呀,艾爾頓!”培迪·歐穆爾與哥尼納凡一樣感到驚愕。

“沒錯,是我,和您一樣,爵士,我也是蘇格蘭人,我就是不列顛尼亞號的一名遇難船員。”艾爾頓語氣堅定,頗為激動地回答說。

艾爾頓這番話,對在坐各位所產生的影響是難以想象的,瑪麗·格蘭特壓不住心頭的喜悅差點暈倒了,她癱軟在海倫娜夫人的懷裏。約翰·蒙格爾斯、幾羅伯特、巴加內爾都立馬站了起來,圍到培迪·歐穆爾稱之為艾爾頓的這個人身邊來。

此人約45歲左右,面孔嚴酷,兩眼嵌在深陷的眉骨下,炯炯有神。他雖然身體瘠瘦,但筋骨發達,力氣非凡,渾身是勁。用蘇格蘭俗話說:懶得去長肉。他中等身材,肩膀寬厚,貌似粗野。面容雖然嚴酷,但神色卻充滿了智慧和毅力,舉動堅決果斷,讓人一看便產生好感。看得出來,此人似乎還經受過不少磨難,在他的臉上依然留有憂傷的痕跡,令人同情。看樣子他吃過不少苦,而且很能吃苦,不怕吃苦,並戰勝了種種困難。

“是我。”艾爾頓以興奮而堅定的語調回答

哥尼納凡和朋友們一看便有種感覺,此人來頭不小。哥尼納凡代表同伴們向艾爾頓提出了一連串的問題,他都一一作答。很明顯,哥尼納凡和艾爾頓兩人在這種場合巧遇,既是知音又是同胞,心裏百感交集。

一開始,因為過於激動,哥尼納凡問的一些問題沒條理,不見章法。

“您真是不列顛尼亞號的遇難船員?”他問。

“正是,爵士大人,我是格蘭特船長船上的舵手。”艾爾頓回答說。

“您是在船失事後與他一起脫險的?”

“不是的,爵士,在那恐怖的一刹間,我被震離了甲板,拋出了船外,後來被沖到海岸上來了。”

“您不是信件中提到的兩位水手之一嗎?”

“不是。我不知道有什麽信件,船長將信件丟進海裏時我應該已經不在船上了。”

“那船長呢?船長在哪兒?”

“我原以為不列顛尼亞號上只有我一人脫險,其他人全淹死了,失蹤了。”

“可您剛才不是說格蘭特船長還活著嗎?”

“不對。我剛才是說,假如船長還活著的話……”

“但您後來又補充說,他一定是活在澳洲大陸上呀!”

“是呀!他不可能去別的地方呀。”

“那麽,您不知道他究竟在何處嗎?”

“不知道,爵士。我再說一遍,我原以為他已葬身海底了,或者在巖石上碰死了。是您告訴我或許他還活著。”

“那麽,您還知道什麽呢?”哥尼納凡問。

“我只知道,如果格蘭特船長還活著,那他一定就在澳大利亞大陸上。”

“船究竟在什麽地方出事的呢?”麥克納布斯少校終於忍不住了。

這個問題本該首先就問,但哥尼納凡因這場巧遇而昏了頭,急於想弄清格蘭特船長在哪兒,所以沒問不列顛尼亞號的出事地點。前面的話都是空話,東一句西一句,沒邏輯性。經少校一問,談話這才有點條理。一會兒,那段漆黑的歷史情節開始有點眉目了。

艾爾頓對少校的問題是這樣回答的:

“當時我正在船頭拉三角帆,突然被震出船外,不列顛尼亞號正奔向澳洲海岸,離海岸不到兩海裏,因此,出事地點一定就在那地方。”

“是在南緯37度線嗎?”蒙格爾斯問。

“是在37度線上。”

“是不是在西海岸?”

“不是,是在東海岸。”那水手立即糾正說。

“那是什麽時間?”

“1862年6月27日夜裏。”

“對,對極了!”哥尼納凡大聲嚷道。

“這您該明白了吧,爵士,”艾爾頓又說,“我說過了,如果格蘭特還活著,他一定會在澳洲大陸上,沒必要到別的地方去找。”

“我們一定去找,一定得找到他,我們一定會把他救出來的,朋友!”巴加內爾叫起來,“啊!寶貴的信件啊!”隨後又天真地補上一句,“你總算真正落到聰明人手中了!”

此時此刻,誰還會有心聽巴加內爾的恭維話呢。哥尼納凡和海倫娜夫人,瑪麗和羅伯特都緊緊圍在艾爾頓身邊。大家握著他的手,好像有這人的存在,哈利·格蘭特的安全就有了絕對保障。既然這水手都能脫險,難道船長還不能安全地逃出那場災難嗎?艾爾頓似乎很樂觀,他也堅信格蘭特船長一定還活著。但活在什麽地方呢?他說不上來。大家你一言我一語問了他成百上千個問題,他都清楚明確地作了回答。他講話的時候,瑪麗·格蘭特緊緊握住他的手,因為這水手是她父親的夥伴啊,是大家歷經千辛萬苦尋訪的不列顛尼亞號船上的一名船員啊!他曾在哈利·格蘭特身邊生活過,他們共同飄洋過海,共同在生死線上掙紮!如今,他帶著她父親的消息,讓她漂泊了兩年之久的心靈好像找到了停泊的港灣。瑪麗深情地盯著他那張飽經風霜的臉,激動的淚水再一次模糊了視線。